※邪道男二人仲良さそうだな〜と思って書いた妄想酒場チャットです。

ここは鉱山の町クオリークレストの酒場。テーブル席では仕事終わりの炭鉱夫達が賑やかに飲み明かしている。

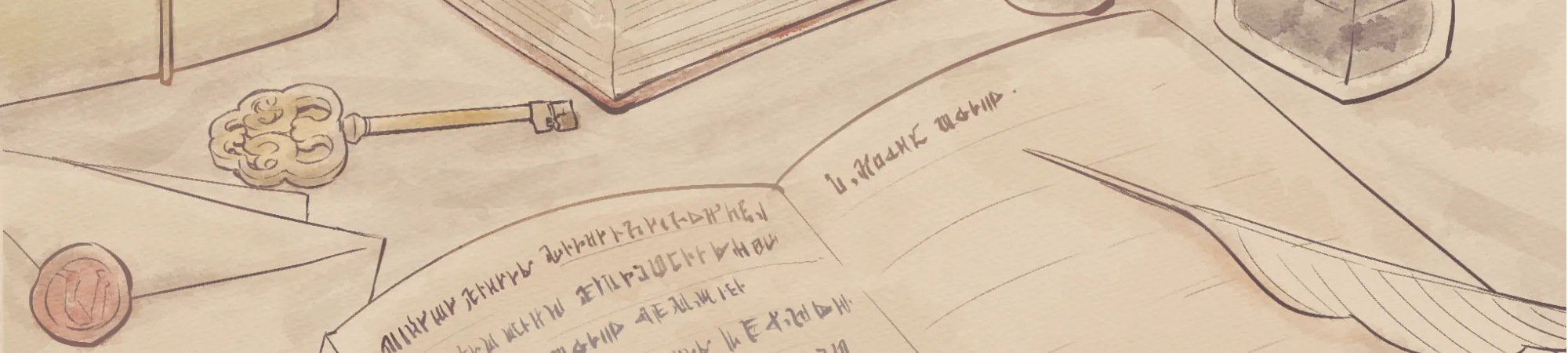

テリオンはカウンター席の隅で熱心に物書きをしている風に装っていたが、盗みの情報を得るために聞き耳を立てているに過ぎない。今日はアイツが珍しい鉱石を見つけただとか、まだ掘っていない場所はどこそこだのと酔った男達は口が軽い。

物書きをしているのは左手で手を動かす訓練をしているだけだ。書いているのは旅程だとか倒した魔物の名前だとか、他愛もない文字列を並べているだけ。

「ほう、器用なものだね」

この学者先生、サイラスが突然後ろから姿を現して無遠慮に覗いてくるものだから、反射的に手元を隠した。

「人の手元を覗き見るヤツに見せるものか」

学者先生は嫌味に気にも止めず(いや、嫌味と認識していないのか)バーテンダーに蜂蜜酒を頼み、隣で気分良く飲み始める。

「さあな。覚えてない」

盗みを繰りかえす悪ガキに、丁寧に読み書きを教えるような物好きはいなかった。読み書きも左手で物を書く技術も全て独学で身につけたものだが、そんなことを説明するのも面倒だ。

適当に会話を終わらせたつもりだが、学者先生は目ざとく気になるモノを見つけたらしい。テリオンが持っていた筆記具を指差した。羽ペンと違い、炭素鉱石を加工して木製の軸に挟んだものだ。

「ふむ、なるほどね」

よくわからない納得をしているこの男はやはり変なヤツだ。

指先でくるくると鉛筆を回すと、キラリと少年のように目を光らせて指の動きを真似し始めた。どうやら学者先生の好奇心を刺激してしまったらしい。やらなきゃ良かったと少し後悔した。

鉛筆を左手で握り直すと、今度の話題はそれになってしまった。

「私も左手で書けるようになるかな? ずっと利き手で書いていると腕が痛くなってくるからね。両方の手で書けるなら腕の負担も分散できる」

暗に、この場で書いてみたいからその筆記具を貸して欲しいと言われているような気がした。輝く目が好奇心を隠していない。

ついその目に気圧されて、わかったわかった、と心の中で呟いた。

「……書いてみろ」

仕方なしに紙切れと回していた筆記具を渡すと、サイラスは左手でそれを握った。先ほどの会話の通り、左手で握ったことはないようで覚束無い手つきだ。

何度か持ち方を調整して、いざ書こうと筆先を紙に向けたところで動きが止まった。

「おい、自分の名前を書け」

他人の名前を書くヤツがいるか、あんたの名前の方が短いだろうが。しかめ面で釘を刺すと「それもそうだ」と悪びれなく言って”Cyrus”と素直に書いたようだった……が。

「ふむ……やはり難しいね……」

文字、というより。

「……ヘビにしか見えん」

紙の上で蛇がのたうち回っているようにしか見えなず、およそ文字とは呼べない。

「せめて自分の名前くらい綺麗に書けるようになりたいものだね」

「利き手と同じスピードで書いてもダメだ。ゆっくり書け」

「なるほど。よし、もう一度書いてみよう」

そう言ったが、やはり回してみたかったらしい。サイラスは握り直した鉛筆を指先でくるりと回転させようとした。が、ピンッと指から離れて酒場の壁へ向けて鉛筆が飛んで行ってしまった。

カラカラ……と転がるむなしい音は、テーブル席の喧騒にすぐかき消された。

「すまない、さっきキミが格好良く回していたから試してみたくなってね……」

トボトボと鉛筆を拾いに行く背中が滑稽だ。かっこいいと思って試しただろうに、格好悪いことになっている。テリオンは珍しく肩を揺らしてくつくつと笑ったが、後ろを向いていたサイラスは気が付かなかった。

この学者先生は、やっぱり変なヤツだ。

「キミは本当に器用だよ。コツを是非教えて欲しい」

「それは逆の手で書く方か? それとも回す方か?」

「両方だとも。テリオン先生にご教授願おう」

「はっ、あんたに先生と言わるとはな。……”一杯奢ってくれるのなら教えよう、サイラス君”」

「それは私のマネかい? ふふっ……いいとも、授業料はしっかり払うよ」