窓の向こうの木から鳥がざわめく音ががした。

サイラスは執筆台に向けていたペンを置き、窓の方を振り向く。窓を容易く開け、軽い身のこなしで王立学院の研究室に入ってきたのは紛れもなくテリオンだった。

「おかえり、テリオン」

「……ただいま」

ボソリと呟くような小さな返事も愛おしい。

こうしてアトラスダムへ戻ってきた彼を迎えるのも何度目となるだろう。愛おしい、そんな感情を教えてくれたのも他でもないテリオンだ。

「もう少し執筆続けるのか?」

「いや、今日はもう終わりにするよ。キミも長旅で疲れただろう?」

「ああ……酒が飲みたい」

「では酒場へ寄って帰ろう」

簡単に机上を片付けて戸締まりをし、学院を後にする。

城下町までの道を並んで歩いていると、ふと彼の太腿のホルダーに収まっている短剣が目に止まった。

「おや、ナイフを新調したのかい?」

「学者先生は目ざといな」

「凝ったデザインだと思ってね」

「砂漠でリザードマンに手こずっている奴に手を貸したら、礼にと貰った」

テリオン曰く、サンランドの砂道を越えている途中、魔物に襲われている砂漠の住民を目撃したという。加勢に入り撃退できたがリザードマンの鱗は固く、ナイフを一本ダメにしてしまった。そこで、助けてもらった礼にと今持っているナイフを譲り受けたらしい。

テリオンは歩きながら刃を抜いてみせる。持ち手の部分に幾何学模様の彫り物がされているのは見えていたが、刀身にも同じような文様が彫られていた。

「ふむ、その人はボナパ族ではなかったかい?」

「そこまでは知らん」

「その柄の文様はボナパ族のものだ。この丸い模様は太陽、三角模様は砂丘、その下の曲線は薬草を象っている。いいものをもらったね」

「流石学者先生、詳しいな」

「いや、私も旅をして知ったことだよ。サンランドの文化はまだまだ私も勉強中だ」

「なら資料に使うか?」

テリオンはナイフを差し出す。

「いや、キミが貰ったものなのだから、大事にするといい。私も資料として欲しいのは山々だが、私が持っていても飾っておくだけになってしまからね」

「……そうか」

そこでちょうど路地裏の酒場に着いた。その日はテリオンの旅の話を酒場のカウンターで聴き、静かな夜が過ぎていった。

***

そんなやりとりをテリオンとしたのが数週間前だ。今日も学院の研究室に籠もり論文をまとめていると、荷運び屋の快活な挨拶が聞こえた。

「サイラスさん、お手紙でーす!」

「わざわざ部屋まで届けてもらってすまないね」

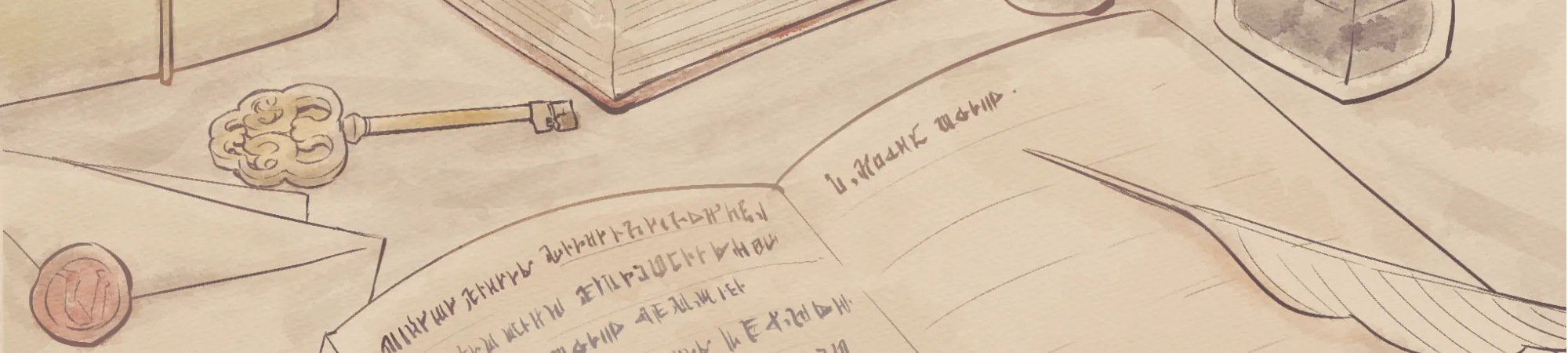

荷運び屋の青年を部屋の中に招き、荷物を机上にまで運んでもらう。一つ、二つ、三つと小包みが積まれる。

「サイラスさん宛は量が多いんで直接届けますよ。はい、今日は手紙が五通と小包が三つですね」

「ああ、いつもありがとう」

青年にチップを手渡して見送り、早速届いた荷物を手に取る。小包の方は全て書物のはずだ。小包に巻かれた紐を解いていると、いつものように背後の窓からテリオンが入ってくる気配がした。

「今日も多いな」

「ああ、借りる約束をした本がたくさん届いているからね」

テリオンは机の前に立つと、懐から細長いものを取り出した。それは先日話していた、サンランドの文様が刻まれたナイフだった。

「やる」

「私に? キミは使わないのかい……おや、持っているじゃないか」

テリオンの腿のホルダーには全く同じナイフが収まっている。サンランドの民族文様が彫られた柄がはっきりと見える。では、テリオンが手渡したこのそっくりなナイフはどこで? 複雑な模様が彫られているから、量産できるようなものではないはずだ。

「彫金師に頼んで作ってもらった。あんたが欲しがってたからな」

「なるほど、レプリカということか。ん? これは刃を研いでいないね?」

短剣の形をしているが刃は鋭利に研がれていない。

「ああ、これはわざとだ。ナマクラにしてくれと頼んだからな」

テリオンはひょいと先ほど届いた封筒と、レプリカのナイフを掴んだ。折り目の隙間にナイフを差し込み、スッと封を裂く。なまくらといえど、薄い紙は容易く切れた。

「こっちの方があんたは使うだろ?」

「……! ああ、使うとも! 手紙は毎日のように開けるからね。レイヴァース家、カリム王、リバーフォードのハロルド君、ストーンガードの製本工房とドミニク氏……」

旅の道中で知り合った人々は、サイラスの研究に快く協力してくれた。蔵書を借りたり、写本を頼んだりと頻繁に手紙のやり取りをしている。

「キミとお揃いだ」

「ああ」

テリオンは”お揃い”の言葉にわずかにはにかむ。

サイラスもまた、彼が贈ってくれたペーパーナイフを見てほほ笑んだ。

2022.8.27 up